英語学習困難の原因

英語学習と認知特性の関係 - WAIS-VIの結果から

言語学習には、適性能力の存在が指摘されていますが、そういった適性能力が不足している、ということが言語学習にまったく向いていないということになるのでしょうか。それらが具体的にどういった学習項目への影響として把握できるのかを提案できれば、早い段階で、英語学習でのつまずきを予見でき、介入指導が可能となると期待できるではないでしょうか。さらに、その介入指導がどれほど効果があるのかを理解できれば、きっと試みる価値を評価してもらえると考えます。

Hattie (2009)には、学習障害児に対する理解力向上のための介入がいかに効果があるのかが示されています。教育上の138の要因が学力に与える効果を検討した研究のメタ分析の結果をさらに要因ごとにまとめてメタ分析を行い、統合した結果を列挙し、要因ごとに教育的介入として十分な効果が見られるかの評価が示されています。この膨大なデータがまとめられた結果、183あげられた教育的介入の中で、「学習障害児に対する理解力向上のための介入」は、その効果が上位から7位と、大変効果のある介入と評価されています。また、Swanson&Lee (1999)によれば、特に効果のある介入には、単語認知、読解、スペリング、記憶・再生、ライティング、語彙、フォニックス、言語のプログラムと言語学習関係が挙げられています。

そこで、次のような仮説を立てて、英語に特に苦手意識を持ち、英語学習上つまずきの観察される生徒への調査を行いました。

仮説:英語学習に困難を感じる学習者には、共通した認知的特性が存在するのではないか。

本研究には、理数系科目を得意とするが英語を大変苦手とする高校2年生3名が参加しました。いずれにも、予め、研究目的、内容に関して説明をし、個人情報の取り扱いなどについて了承を得ています。

参加者の認知力を評価するために、WAIS-IVを用いました。WAIS-IVとは、ウェクスラー式知能検査で、全体的な知的能力や記憶・処理能力を測るテストとして世界各国で翻訳されたキットが使用されています。この検査では、以下に示した4つの指標から構成されており、それぞれに下位項目検査があり、標準値とのディスクレパンシーから、指数が算出されます。100を基準とし、そこからどれだけ離れているか、によって発達の凸凹が観察され、被験者の認知的強みと弱みが評価されます。その結果から、学習上や生活上の難しさを改善するのに、弱い認知力を強みで補って、改善していくことが可能となります。

- 検査指標

-

- 言語理解:単語 類似 知識

- 知覚統合:絵画完成 積木模様 行列推理

- 作動記憶:算数 数唱 語音整列

- 処理速度:符号 記号探し

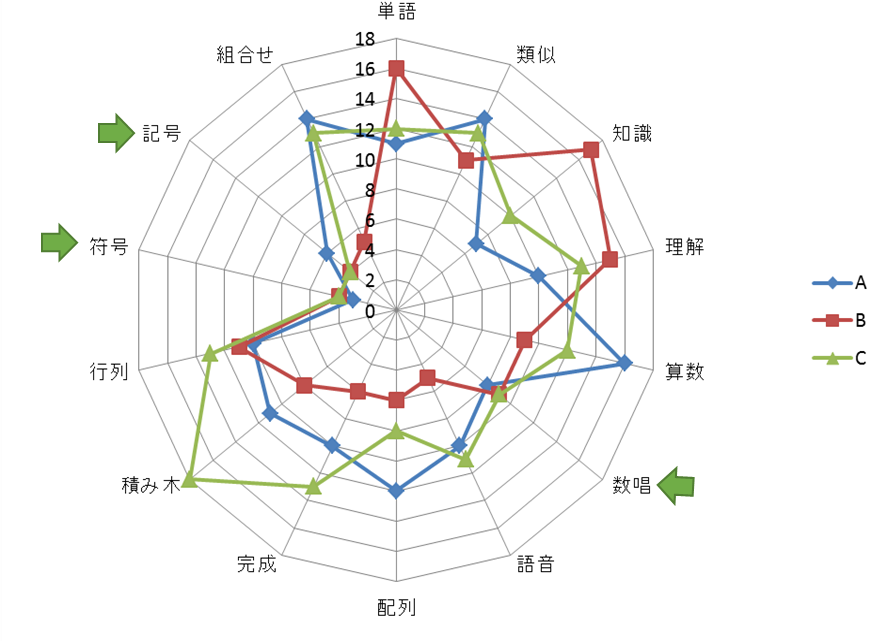

参加者3名の結果を図1に示しています。A、B、Cの3名に共通した弱さが、「数唱」、「記号」と「符号」の3つの下位項目に確認できます。

前述したWAIS-IVの結果において、3名の参加者に共通した弱さとして確認された「数唱」、「記号」、「符号」について、これらに弱さがどういった学習上の問題を引き起こす原因となりうるのか、について論じます。

まず、「数唱」に弱さがある場合、一時的に情報を保持して処理する作業に深く関係するワーキングメモリの容量が少ない、ということが推察できます。これは、外界からインプットされた情報処理に影響を与えることとなるため、英語学習活動では、リスニング活動において、音声としてインプットされた音声情報を一時的に保持して、理解する作業が必要であるが、ワーキングメモリが弱いということは、すなわち聴解活動に影響を及ぼすことになります。同様に読解活動においても同様の難しさが現れます。英文テキストの読解作業中、学習者にアイトラッキング器具を装着して観察していると、その視線が英文の同じ場所を行ったり来たりしていることがわかります。つまり、一度英文を読んでも、その情報が保持されず、再度情報をインプットするために一度読んだ箇所から何度も読み返す作業を行っています。また、機械的暗記力の弱さにも関係していると言えますが、機械的暗記力は、前述した4つの言語学習適性の一つとしても挙げられており、意味のない文字列や数字列を暗記できる力となっています。

つぎに、「記号」と「符号」に弱さが観察される場合、視知覚や空間認知の弱さが考えられます。このことが言語学習に関係するのは、文字学習です。文字の形を把握しづらい、保持しづらいといった難しさにつながり、文字の定着が遅れる可能性が出てくることが予想されます。漢字や形の似通った文字などの習得に影響すると考えられます。さらに、「記号」は、刺激となる記号があるかどうかを探すだす問題であり、作業効率や集中力に関する能力を測定しています。「符号」は、見本となる記号を書き写す問題であり、視覚的な認知やスピードに関する能力を測定するものです。よって、処理速度が遅いことにも関連しています。運動協応や短期記憶の弱さを露呈する場合もあり、英語学習のみならず、授業中において黒板をノートに写す際の、書く速度と正確さにも影響すると考えらえれます。また、抽象性に弱い特徴にも関係があり、「曖昧性への耐性」が低いことにもつながっています。「曖昧性への耐性」(tolerance to ambiguity)が高い学習者は、第二言語学習において有利であるとも言われています。(白畑他、2009)

以上、WAIS-IVによって観察された、共通した落ち込みは、全て言語学習に関連した認知力であり、ここに弱さがあることで、英語学習のつまずきやむずかしさをもたらしていると考えられます。

よって、ここで観察された「数唱」「記号」「符号」の下位項目を含むアセスメントを英語学習が開始される時点で実施することで、学習者が持つつまずきの可能性を検知し、早期に手立てや介入指導を実施することも可能となると考えられます。あわせて、それらつまずきのレベルや内容によって、学習者の特性に応じた練習問題が与えられるような授業環境が整えられ、個別最適化の学びの確保につなげることにより、ギガスクール構想が真に実現することにもなることが期待されます。なによりも、学習者自身が自分の弱点を認識することで、学習方法に工夫ができることにつながり、ひいては自律的学習者の育成にもつながっていくことになると考えられます。

言語学習と視覚短期記憶

視覚短期記憶は、言語活動において非常に重要な役割を果たしていることは、日常におけることばが関わる活動において、その視覚情報処理過程を考えると、容易に理解できます。

例えば、新聞を読む、本を読む、PCに届いたメールを読む、そして携帯電話に届いたSNS上の情報を読むといった視覚文字情報の入力を考えてみましょう。こういった視覚文字情報は、縦から横、上から下に記されている文字を目で追って入力しながら読み進めていくことのが通常のプロセスです。その際、我々は、目に入った文字列を意味のあるまとまりで捉えながら、一時的に保存し、ワーキングメモリに保存しながら、理解をします。文字列が目に入る際、我々は意味のある文字列にまとめる作業を瞬時にしているわけですが、目に入った文字列をとどめておく必要があります。文字であっても、それは記号や形であり、そこに音と意味が付与されてようやく意味を伝える文字となります。その記号としての形をまずは記憶し、音と意味を与えてまとまりを作り上げます。この記号として形を記憶する機能が、視覚短期記憶となり、この視覚短期記憶力が弱い場合、読解活動の際に、一度読んだ箇所を何度も後戻りすることで、読解の時間を要したり、さらには、情報の読み間違えや誤解などにつながってしまいます。

さらに、文字学習、特に日本語学習における漢字習得における難しさにつながる可能性が大きいと考えられます。日本の教育機関では、今でもなお、漢字練習として何度も同じ漢字を書く作業が課題として課されることが多くあります。もちろん、筆者はこの課題の効果を真向から否定するわけではありません。繰り返しの筆記活動により、文字の習得が成功するケースもあります。しかし、形を保持する力に弱さがある学習者の場合、同じ文字、とりわけ漢字を繰り返し書き進めていくにつれて、形が変わっていくことが観察されることは、決して少なくありません。形を捉えにくいという特性がある中で、同じ文字を何度も繰り返し書かせるという指導は、学習効果も低く、学習動機にネガティブな影響をもたらす問題があると考えられます。

言語学習と聴覚短期記憶

外界から入力された聴覚情報は、一時的に記憶に蓄えられます。その聴覚情報は、蓄えられている間に、理解のための処理がなされます。ここで、次に触れるワーキングメモリの働きが重要となってくるわけですが、言語学習適性能力の一つにも挙げられている「機械的暗記力」、つまり無意味な文字列などを蓄える力も影響してきます。当然のことながら、リスニング問題では、インプットされる音声での情報を、一時的に蓄えておくことが必要であり、蓄えられている間に意味理解を終えなければなりません。人間が受け取る情報のうち、8割は視覚からの情報と言われているものの、コミュニケーション力が重要視される現代、コミュニケーション力養成に力を入れる教育機関における言語教育現場では、言語教育と聴覚短期記憶の関係を無視するわけにはいきません。

言語学習とワーキングメモリ

ワーキングメモリは、Baddeley and Hitch(1974)が提案した理論であり、現在においてもなお研究が進められており、学習全般に関連するものとして、理解されています。言語学習と学習障害、発達障害の関係を考える上で、このワーキングメモリという概念は、大変重要な要因であると言えます。

Baddeley ら(1974)の提案したワーキングメモリは、のちに別の項目が付加されることになりますが、当初は次の3つの部分から構成されていました。

- 中央実行部

- 音韻ループ

- 視空間スケッチパッド

それぞれの機能を簡単に説明します。

中央実行部は、ワーキングメモリの中で実行される動きをコントロールする最も重要な部分です。全ての学習は、集中力と注意力など、学習そのものに対する姿勢や学習事項への意識を維持することが、その成功に関与しています。よって、この中央実行部の機能は、学習に不可欠なものと理解できます。

音韻ループは、インプットされた音韻的記憶を保持しながら、それをリハーサルし続ける機能を持っています。Baddeleyら(1998)によれば、この音韻ループが言語学習に重要な役割を持っており、特に語彙獲得の実験において、数唱よりも非語の復唱が語彙獲得のよりよい指標であると主張しています。

3つ目の視覚的空間スケッチパッドは、視覚的、空間的情報を保持し、それを操作する機能を持ちます。言語獲得、特にその初期段階である音韻表象の獲得段階においては、その役割は音韻ループほど重要でないように考えられますが、一方、「文字の獲得プロセス」を考えると、「イラスト段階」においては、幼児は文字をいわゆる「絵画」的な捉え方をしており、それに音を付与しています。このことを考慮すると、視覚的空間スケッチパッドも、言語獲得においては決して無関係である、とは言い切れません。

ワーキングメモリは、言語能力、特に読解力や聴解力の養成に重要な役割を果たすと考えられます。よって、ワーキングメモリに弱さがある場合、言語学習過程において、学習者にとって難しさや負担が生じてくるでしょう。特に母国語以外の外国語を扱う場合は、このことは顕著となるであろうことは、明らかです。母国語の場合は、生来、周囲の養育者より、その言語音が流し込まれ続け、母語の音韻表象が構築され、獲得されていく環境が整っています。そのため、語彙学習段階においても、ワーキングメモリ内でリハーサルが続けられやすいといえます。しかし、音韻表象自体が獲得されていない外国語の場合、リハーサルをする時点で、ワーキングメモリの容量をかなり費やすことになり、学習者の負担が大きくなっており、外国語による全ての言語活動、リーディング、リスニング、スピーキングそしてライティングにおいて、母国語での活動で使用するワーキングメモリ容量よりはるかに多い容量を使用することになります。

以上のことから、外国語学習において、ワーキングメモリは非常に重要な要素であることがわかります。

以上、英語学習におけるアセスメントを実施する場合、その項目に含められるべきものは、「聴覚短期記憶」「視覚短期記憶」「ワーキングメモリ」であると考えられます。