言語学習への影響

我々は、外国語を学ぶとき、その困難さに悩むことはしばしばありますが、母国語である日本語を聞き、話すことができることについて、意識して学習に励んできた、と感じることはほとんどありません。もちろん、漢字学習については、小学校から体系的に指導が行われてきたことは、だれしも理解していますが、それでもなお、母国語である日本語の学習に関しては、何気なく母国語を扱っている間は、どうやって母国語を習得できたかについて、意識することはありません。

しかし、言語習得や言語学習に必要とされる能力は明らかに存在し、そこに何かしらの弱さや問題を抱えている場合、言語獲得に困難が生じてくることが知られています。ここでは、言語習得の過程においてどのような能力が必須であるのかについて議論し、それらの能力が言語学習にどのような影響を与え、それらに弱さがあることがどういった難しさを学習者にもたらす可能性があるのかについて検討します。

言語学習適性(Carrol, 1981)は、言語学習を優位に進めることを可能とする次の4つの適性がある、と主張しました。

- Phonetic coding ability;音韻符号化能力

- Grammatical sensitivity ability:文法的感覚

- Rote learning ability:機械的暗記力

- Inductive learning ability:帰納的学習能力

これらの能力を評価する形で作成されたのが、Modern Language Aptitude Test(MLAT)であり、長年にわたって教育現場から研究においても活用されてきました。これらの能力に弱さがある場合、言語学習には困難が観察されるということから、米国では、このMLATにおいて低い評価であった場合、高等教育機関での必修単位としての外国語科目が免除されるといった措置がとられるケースもあります。

先天的に言語学習、外国語学習適性が低い、または困難があることを理解し、そういった学習者に対して、どう指導をするのか、どういった介入ができるのかを知識として持ち、実践に移すことが英語教員に求められています。

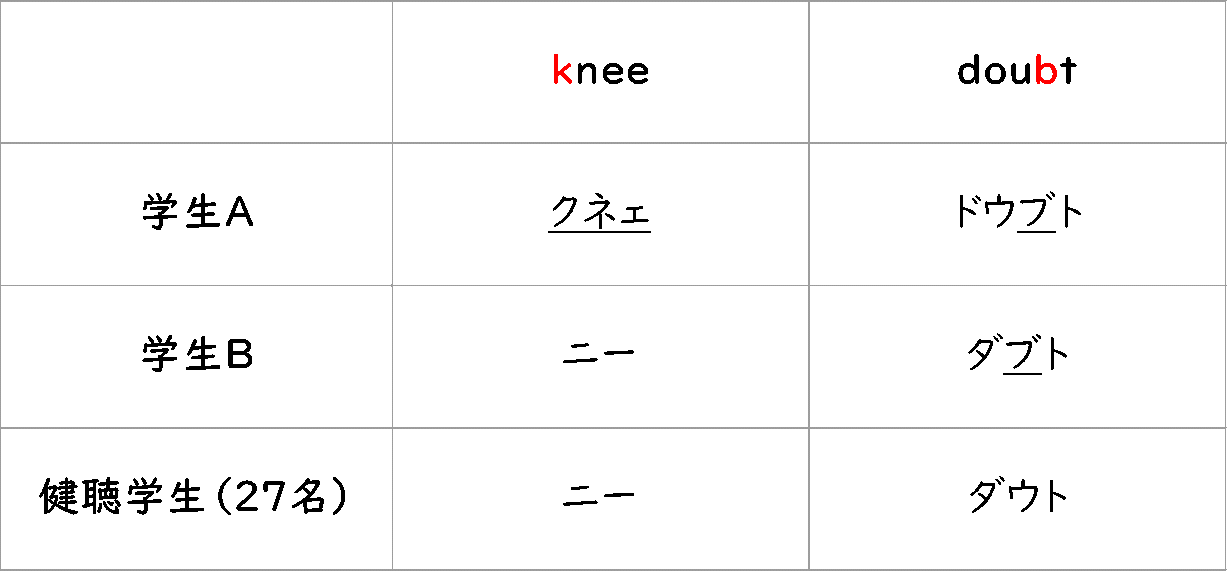

上記に挙げた言語学習適性を論じる前に、そもそも、人間がその母国語を習得していく過程で基本的に備わっているべきものは何かについて考えてみましょう。人間は、誕生以来、周囲の養育者から母国語で言葉がけされながら、そのプロセスを通して、母国語の音韻表象、音のイメージを獲得します。この音韻表象がインプットされていることが、次のステージとなる文字の獲得の前提条件となります。つまり、人間は、まず外界からの言葉がけを受け取る「聴力」こそが、通常の言語習得においては必須となるとかんがえられるでしょう。ここで、「聴力」に何かしらの問題があるとすると、それを補う支援が適切に行われないと、言語習得に困難が生じ、そして次に、音韻表象を獲得後、文字の習得段階となった時、文字や記号を視覚的に取り込んで、すでに獲得されている音韻表象(音のイメージ)と文字や記号が結び付けられることで、文字の獲得が成功します。よって、この段階では、「視覚」が条件となります。しかし、その「視覚」に何かしらの問題があり、そこに適切な支援がない場合、文字の習得にも困難が生じることとなります。

次に、聴覚や視覚に障害のある学習者にとっての英語学習について、論じます。

聴覚障害

聴覚障害に関する英語学習について、2つの例を挙げます。

まず、聴覚障害のある大学生を対象とした教養科目英語授業を担当している経験から考察します。担当した学生の聴力レベルは様々であり、さらに聴覚障害の原因もそれぞれに異なっており、先天的に聞こえないケースから、徐々に聞こえづらくなってきたケースなどがあります。大学生になった時点での英語力に、彼らの聴力障害がどう影響を及ぼしているのかを分析するには、こういった背景の違いがあるため、非常に困難です。さらに、全く聞こえない状態にあっても、非常に高い知力があり、難聴という障害をその知力がカバーしていることが伺えるケースが複数あります。これらの学生たちについては、聴覚障害がなければ、さらに高い英語力、英語スキルを習得することが可能であっただろう、という見解を抱くこともあったことは確かです。

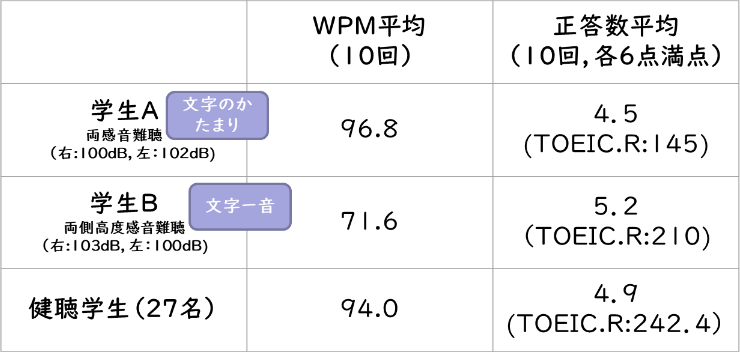

表1には、聴覚障害を持つ2人の学生AとB、そして健聴学生の間の読解速度と読解力を示しています。世界保健機関(WHO)では、障害の程度を、軽度(26~40dB)、中等度(41~55db)、準重度(56~70dB)、重度(71~90dB)、最重度(91dB以上)に区分しています。また、両耳の聴力レベル100dB以上の場合は「両耳全ろう」としています。このことから、学生Aと学生Bについては、その聴力レベルから、「両耳全ろう」と判断でき、英語の授業においても、この2名を取り出して、別途授業時間を設定して、授業を行いました。表2には、授業の最初に実施する多読教材の読解速度とその内容に関する質問の正答数について、それぞれ10回分の平均点を示しています。1分間に読む平均語数について、学生Aは、学生Bや健聴学生の平均より高くなっています。しかし、一方で、内容がきちんと理解できているかどうかについて、内容に関する質問への正答数の平均は、学生Bが学生Aや健聴者の平均より高くなっています。実は、この結果が、日頃授業を行っている中で、この学生Bに対して、その能力の高さを感じることにつながっていると考えます。この学生は、確かに英文を読むことに時間を要しますが、正確に読み取る力がありました。つまり、語彙知識や英文の統語的規則がきちんと習得されており、英文の情報を正確に理解できていて、この学生Bが、自分なりの音韻符号化の方法により、時間がかかるものの、情報処理が成功しているといえます。さらに、学生Aと学生Bの英単語の学習方法を調べると、学生Aは、英単語をまとまった「文字のかたまり」と意識しているのに対して、学生Bは、文字と音の対応を意識していると回答しました。つまり、学生Bのほうは、音韻認識が学生Aより育っており、そのため、英文を読む際にも、音韻符号化作業が行われて、時間を要していたと考えられます。

表2は、サイレントレターの入った英単語をどのように覚えようとするかについて、難聴学生AとBを含む29名に調査した結果を示しています。その中で、例えば、 “knee”と“doubt”については、学生Aは、サイレントレターも音にし、さらにはいわゆるローマ字読みにして学習しようとしていますが、学生Bについては、サイレントレターは発音しない単語と発音してしまう単語があることがわかります。ここから、高校生までの英語学習において、英単語の発音指導が行われており、サイレントレターの存在を知識として獲得していたことが伺われます。ここで、難聴学生が英単語を音韻符号化する手続きには、どのような方針のもとで指導を受けてきたのかが影響していると言えます。ちなみに、学生Aは、不明瞭な発音があるものの、周囲の者が理解できる発話能力がありました。一方、学生Bは、日本語においても、全く発話することはなく、手話や筆記での会話で意思疎通を行っていました。この点から、学生Bは、サイレントレターの入った英単語の発音を正確に学習したとしても、それを発話する可能性は極めて低い、という状況の中でも、「音韻認識」を意識した指導が行われていた、と推察できます。よって、難聴学生への英語指導は、指導者の方針が大きく左右することになる、と考えられます。

自然に外界から言語音を取り込むことができない聴覚障害者にとって、母国語であれ、外国語であれ、言語学習の土台となる音韻表象(音のイメージ)を構築できないことは、大きな障壁となり得ると考えます。

次に、難聴が、語彙力の弱さに影響し、ひいては英語学習の遅延にもつながる可能性について、小学生3年生の難聴児童のケースを検討しながら、報告します。

本児童は、会話がかみ合わず言語力に大きな課題があるとして、通級指導を始めることとなりました。本児童の父親は健聴ですが、母親と弟も難聴のため補聴器を装用しており、日常的に家庭内でインプットされる言語音も限定的であり、ことばを通しての意志疎通より、直接、事物を介しての意志疎通がなされていたであろう、と推察できました。小学校3年生としては、知っている語彙が極端に少なく、「9歳の壁」の問題を強く感じるケースでした。小学校3年生なので、ローマ字学習が入ってくる学年でした。アルファベット文字の指導が開始されるわけですが、その場合、大文字のアルファベットから指導が始まることがほとんどで、それは、子どもたちの日常生活の中で、大文字のアルファベット文字が散見されているため、よく目にしていることから、習得しやすいと考えられるからです。この点でも、本児童は、不利な状況にあり、「○○に使われているKだよね」という風に導入しても、その「〇〇」が理解できないために、Kの文字のインプットにつながらず、このように、英語学習の遅延の原因となる状況が生み出されてしまっていました。

大学受験のための英語学習に取り組んできた難聴の大学生とこれから英語学習に取り組んでいく小学3年生の児童に出会い、難聴であることが英語学習に及ぼす影響を最小限に食い止めるにはどうしたらよいのか、を考えてきました。

まずは、小学校3年生までに、日常生活の中にあふれている英単語を、その音が何かしらの形で感じ取れる方法で、丁寧にインプットしておくことが肝要です。音が感じられる方法には、聴こえのレベルにもよるが、口の形、音の振動、指文字といったあらゆる方法で、複数のチャンネルを利用することが考えられます。そのためには、聴こえていないことが気付かれずに放置されてしまわないように、周囲の注意も必須です。聴覚障害者にとっての英語学習は、レディネスをいかに高めておくかが、その後の英語学習にとって重要なポイントになってくるのではないでしょうか。

視覚障害

言語習得の基礎は、言語の音の獲得であるということは、人間が一般的に母語獲得をしていく過程を考えると理解できます。よって、聴覚障害に比べると、視覚障害が言語習得に及ぼす影響は小さいのではないか、と考えてしまいます。さらに、昨今では、文字を読み上げるソフトの開発も進み、情報が電子化されていれば、情報の獲得もスムーズに行えるようになってきています。

このような状況の中、視覚障害のある学習者が文字を獲得するうえでの問題点を考えてみましょう。

まず、視覚障害者は点字を使うことができる、と一般的に考えがちですが、現実は少々異なるようです。視覚障害と一言で言っても、その見え方や視野は様々で、厚生労働省の調査によれば、先天性でない場合が多いと言われています。初めは見えていたものが、次第に視力の低下や視覚の障がいが進行する中で、そのままの視覚情報を自分の目で見ようとし、点字を習得しようとすることなく、点字学習の機会を逃してしまう場合が多いということです。そのため、点字の識字率は視覚障害者の約10%と少ないのが現状ということです(厚生労働省:「2001年身体障害児・者実態調査」)。よって、視覚障害者が、点字という介助ツールが利用できない場合、情報をすべて音に変換したものをインプットし、逆にアウトプットする際には、音声情報を文字情報に変換して、発信するというプロセスに頼ることになります。こういった介助が、社会生活を送る視覚障害者全てに、また学校生活を送る視覚障害を持つ児童、生徒に対して行われるのであれば、視覚障害者も自分らしい生活が送れることであろう、と考えます。

しかし、児童、生徒が将来に向けての進路希望を抱いた際、そこには学習成績という客観的な指標が求められることとなります。英語学習においては、読解力、聴解力、作文力といった言語力を評価され、晴眼者と同等の能力が求められるわけです。これは、当然フェアなことではありますが、晴眼者には計り知れないほどの努力を視覚障害者は積み重ねることとなります。

英語学習では、母国語である日本語とは異なる統語や文法を習得することになりますが、何よりも時間と労力がかかるのが、英単語の学習です。晴眼者が英単語を学習する際、ほとんどは、まず一文字一文字を音韻符号化により発音しながら綴りを覚えこんでいくことを繰り返し、英単語学習を進めていきます。視覚障害者の場合でも、アルファベット文字を使って学習を進める場合には、同様のプロセスを進めていくものと予想されますが、点字を使用している場合には、どういったプロセスをたどるのでしょうか。指先で点字を辿りながら、音に直しながら、学習を進めていくものと予想します。そこで、必要なことは、点字と音の関係がしっかりと理解できていることですが、それ以外に、点字のルールを知っておく必要があるようです。

英語点字には、1級点字と2級点字の2種類があり、全ての文字を点字で綴り表記するものを1級点字、それに対して、一部を略して表記するものを2級点字と呼ばれるようです。2級点字は、1級点字で表すと 多くのマスの点字を必要としますが、2級点字では一部の綴りを表す点字で簡略して表すことができるというものです。この2級点字をマスターできれば、読解にかかる時間が短縮されると推測できますが、2級点字を暗記することにかかる大きな負担があると考えます。視覚障害生徒は中学2年以降、この2級点字を学習するということですが、学習する英単語数が増える時期でもあり、こういった余分な知識を覚える必要がある分、視覚障害のある学習者にとっての負担はさらに大きくなります。視覚障害者にとっての英語学習は、より認知力を必要とするものであり、この点を指導者は理解し、彼らの学習意欲がそがれないように、指導にあたりたいものです。

また、図1に示す通り、情報処理プロセスのなかで、視覚障害者は、文字情報の音声符号化ができません。しかし、聴覚情報の処理はできるので、この聴覚情報処理能力を高めておくことで、言語処理能力も高めることができる、と予想できます。さらに、K.Fellenius(1996)によると、スエーデンの25人の視覚障害の学生に対して行った読書能力調査において、視力、点字、拡大文字などの教材種類、読むときの目の近さなどが読書能力に及ぼす影響は、明確には確認されず、読解力は、知能テストにおいて言語能力の高さと読書に対して強い興味もっているかに相関がみられたと報告しています。これは、晴眼者の学習者も同様で、読書を通して言語能力をいかに高めるかが、その後の読解力に大きく影響する、と言えるようです。

言語能力に関係する障害

障害には、様々な障害があります。前で触れた「聴覚障害」「視覚障害」の他に、認知的特性を持つものなど、いずれも社会生活を送るうえで、何かしらの難しさを呈すものです。これらの障害の中でも、外見から一見すると、障害があるとは受け取られず、そのことによって障害者がさらに辛い思いをすることにつながるケースも少なくありません。

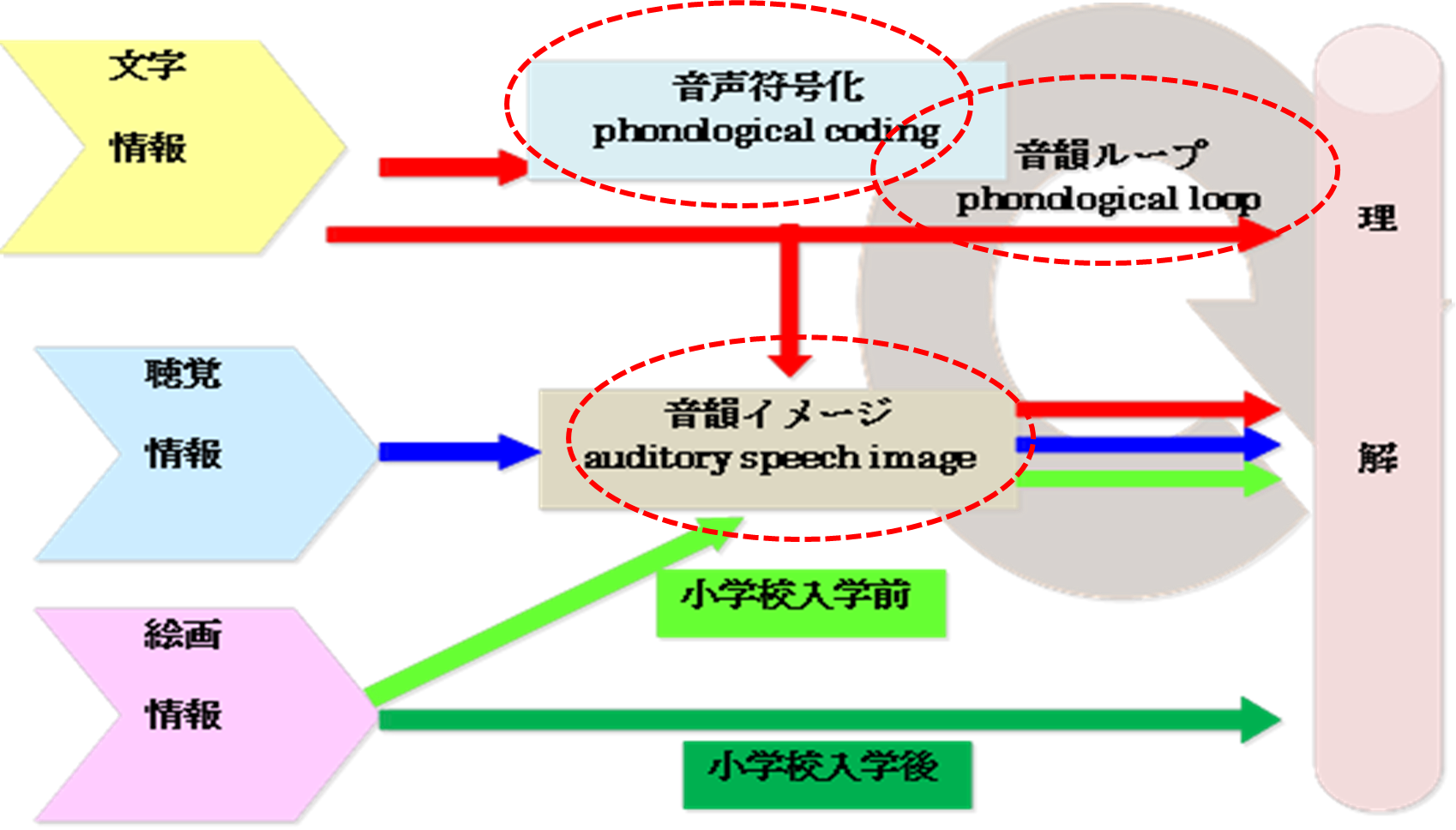

図2は、厚生労働省が「発達障害の理解」を深めるためにと、まとめたものです。この表からわかる通り、言語に難しさが顕れる発達障害には、「自閉症」と「学習障害」があります。

自閉症は、知的な遅れが伴うことが多く、その場合、特別支援学校に在籍するケースとなります。一方、学習障害は、「全体的な知力に遅れはない」ものの、「読む、書く、推論する、計算」などといった一部の能力に、特異的に弱さがみられるため、通常学級に在籍することが多いです。学習障害のなかで、「読む」と「書く」といった言語に特化した障害、特異的言語障害とディスレクシアを詳細に眺めてみましょう。

ディスレクシア

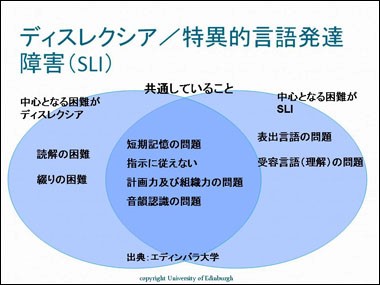

図3に示す通り、ディスレクシアと特異的言語障害は、言語活動に難しさが顕れるものの、それぞれに特有の困難があります。ディスレクシアの場合、文字と音の関係を理解する音韻認識の問題の影響が強く、文字を音にする段階での困難から、読解作業が難しく、また単語の綴りに影響が出てきます。

ディスレクシアの「読字」に関する特徴としては、「文字を逐次読み(一つ一つ読む)する」「文字を飛ばして読む」「形の似ている文字の読み間違いをする」「文字を読むスピードが遅い」などが挙げられる。

話す能力に比べて、明らかに読む能力が劣っているものの、日常生活の中で特に困ることにつながらない場合、本人も周囲の人々もあまり問題として感じないままに見過ごしてしまうことも少なくない。

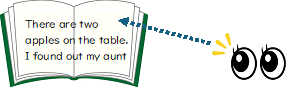

「文字を読む」という活動は、一般的には単純な活動であるように考えられていますが、実は以下のような複雑な脳の処理プロセスを経ています。

①文字を目視する

- 必要な能力:文字を目で追っていく力、文字の形を認識、記憶する力

そのため、飛ばし読みや行を飛ばさないことが注意される。

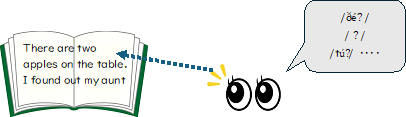

②単語や文節を音に変換する

- 必要な能力:音韻認識

③意味のある単語や文節をまとめる

- 必要な能力:知識

④単語の意味と結び付けて理解する

- 必要な能力:語彙力

そもそも視力に問題がある学習者は、①の段階でつまずいてしまいます。しかし、生まれながらにして、目にするものが見えにくい状態であった場合、それが異常であることに気付かないケースもあります。こういった状況に周囲が気付くためには、乳幼児健診において十分に観察されることが必要です。

②の段階では、言語学習にとって必須の能力である「音韻認識」に弱さがある場合、「読字」に重篤な問題をもたらす可能性があります。「音韻認識」の弱さの出現は、言語の特徴も影響すると考えられており、母国語でその弱さが現れなくても、外国語を学習する際に顕出されることがあります。

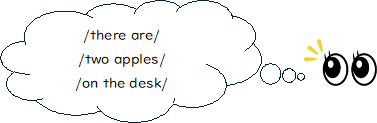

読解プロセスにおいては、文字を音になおす、音声符号化の作業がなされると、次にその文字を意味のあるまとまりに直す作業に移り、その作業の速さが読解速度にも関係します。これが③の段階です。ことばの知識が豊かであればあるほど、まとまりを作る作業は、速やかに進められます。幼児期における読み聞かせや養育者による言葉がけが、子どものことばの発達に重要な役割を果たすということにも関連しています。

そして、まとまりの音によって、すでにインプットされている言語知識が想起されて、意味と結びつき、理解へとつながるのが、④の段階となります。

このように、まったく難しさなく進められている読解活動にも、実は複雑な認知プロセスが関わっています。このプロセスのそれぞれにおいて必要である能力に何かしらの弱さがある場合、「読み」の活動が困難となるわけですが、このプロセスには複雑な認知力が関わっているため、「読み障害」の原因は簡単に限定できません。

また、「書字」に関する問題としては、「特殊音節(促音や拗音など)」「似た形の文字」「発音が同じ文字」「複雑な形の漢字」「鏡文字」などに間違いが目立つことが挙げられます。特に、漢字テストで正しく書けないことが散見されます。学習者は、決して怠けているわけではないのですが、知能的に遅れがみられるわけではないので、周囲からは怠学傾向にあると判断されてしまいがちです。そういった場合、教師も学習者の読み書きに関連した難しさが原因にあることに気づかず、間違えた漢字の練習をさらに課すことがしばしば見受けられます。日常的にこういったことが繰り返されることにより、「書く」活動を拒否することにつながり、学習全般から遠ざかってしまう負のスパイラルにつながりかねません。

よって、読み書きスキルを意識せずに習得できた多くの指導者は、まずは、学習の基本となる読み書きに問題がある児童、生徒の把握に努めるべきである、と言えます。

特異的言語発達障害

特異的言語発達障害(Specific Language Impairment、以後SLI)とは、知的障害や聴覚障害、対人関係の障害、言語発達にとって不利となる環境的要因などがないにもかかわらず、図3に示す通り、読む・聞くといった受容言語、話す・書くといった表出言語のどちらか、またはそれら両方の発達が特異的に遅れてしまう障害です。特に形態統語の獲得と音韻的記憶の障害であるとされています。英語圏ではSLIを持つ学習者において語彙不足や統語の問題などが生じる背景として、音韻知覚、音韻短期記憶、ワーキングメモリーなど音韻の情報処理レベルの問題が関係するのではないかとの報告がなされています。 (Leonard, 2014)

我が国においては、とりわけ英語教育分野に特化して、SLIの観点から研究がすすめられ、指導の介入が行われた実践報告の実績はほとんどなく、事例を収集し、効果のある介入方法を体系化することが急がれます。また、表出言語となる「書く」作業は、頭の中に散乱する目に見えない考えを目に見える形とし、さらに読者に理解されやすいかたちで発信するといった点で、認知的に大きな負荷を伴います。

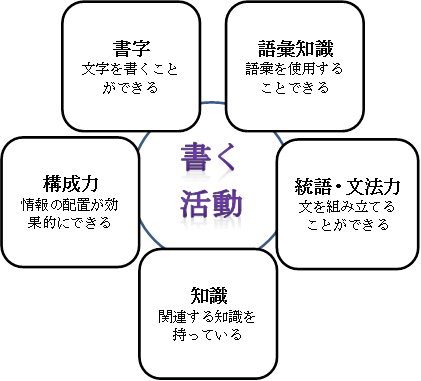

学習場面での「書く」作業で必要となる能力を図4に示しています。

「書く」ためには、「書字力:文字(アルファベット)が正確に書ける」「語彙知識:理解だけでなく、使用できる語彙を持つ」「統語・文法力:文を組み立てる構造上の知識を持つ」「知識:内容に関連する知識を持つ」「構成力:情報を効果的に配置できる」ことが求められます。一方、「書く」ことに困難を持つ学習者は、図4に示す能力のいくつかに課題を抱えていることが観察されます。表1には、それぞれの能力に観察される困難とその指導例を紹介しています。

| 観察される主な困難 | 指導例 | |

|---|---|---|

| 書字力 | アルファベットが書けない、乱雑、文字の大きさの不揃い | 書字練習 |

| 語彙・知識 | 単語や正確な綴りが覚えられない・書けない | 絵画情報提示・文字と音の融合 |

| 統語・文法力 | 文の要素が正確に並べられない | 単語カード並べ替え |

| 知識 | 関連する既知の知識を活用できない | ブレインストーミング・教師の言葉がけ |

| 構成力 | 何から始めて、どうつなげるのかわからない | プロセスライティング・接続詞の指導 |

表.1 観察される困難とその指導例

| 書字 | 文字そのものを書くことが大変苦手な学習者には「見る力」に弱さがあり、そのことが文字が上手に書けない、覚えられない、鏡文字になるなどの困難につながっている場合がある。小学校低学年ですでに図形が写せない、平仮名や漢字が書けない様子が観察された場合、英語学習でも困難が出ると予測され、まずは、早い時期から多感覚を利用したアルファベット書字訓練を取り入れることが有効。 |

|---|---|

| 語彙 | 使える単語が定着していない学習者が多く見られる。その場合は、絵カードや写真などを用いながら語彙イメージを高める指導が有効。また、書字指導にも関連するが、単語を文字化できないケースがある。その場合は、フォニックスなどの指導を通して文字と音との関係に気付かせ、まずは文字を「音声化」する練習をしっかりと行い、最終的に単語を成す音(音素)を「文字化」させる。 |

| 統語・文法 | 品詞ごとに色分けした語句カードを並べ替えて、文を再構築する練習が推奨できる。いくつかの文を並べ終えた後で、色の並びに注目させることで、主語―動詞―目的語という基本的な英語の語順を意識させることが可能。また、主語には名詞、次に動詞、そして目的語には名詞がくることを帰納的に発見させ。綴るという認知的負荷が軽減される分、統語・文法理解に集中できるメリットがあり。 |

| 知識 | トピックに関するすでにインプットされている情報がうまく関連づけられず、文脈の中で効果的に利用できないことがある。その場合は、教師は学習者の既存の知識に刺激を与え、それを顕在化させる適切な発問や言葉がけを行う。 |

| 構成 | 「書く」プロセス―実際に書き始める前にアイディアの構想を練る作業,そのアイディアからポイントを書き出し,構成を考え,下書きを作成し、推敲をしたうえで、最終的に完成させる―をしっかりと意識させることが重要。情報をどのように組み立てていいのか悩む学習者が多い場合は、モデルとなる文章構成チャートを提示。さらに、理由づけ、例示、原因・結果など論理の展開に必要な表現の指導も必要。 |