音韻認識力の問題

日本人英語学習者にとっての英語

教師にとって、目の前の学習者が学習に難しさを感じているのに気づき、その難しさを生じさせている原因を把握し、介入指導を行うことは、「だれひとりも取り残さない教育」の観点から理想的なことです。しかし、実際には、英語学習に難しさを感じやすい学習者が抱くもどかしさは、周囲には気付かれにくいものです。また、教師のみならず、学習者自身すら、自分が持つ英語学習への苦手感をもたらす原因に気付かないままに、英語学習に果敢に挑んでいるケースも少なくありません。ここでは、学習者が抱く難しさやもどかしさが周囲に把握されにくい実態の例を確認します。

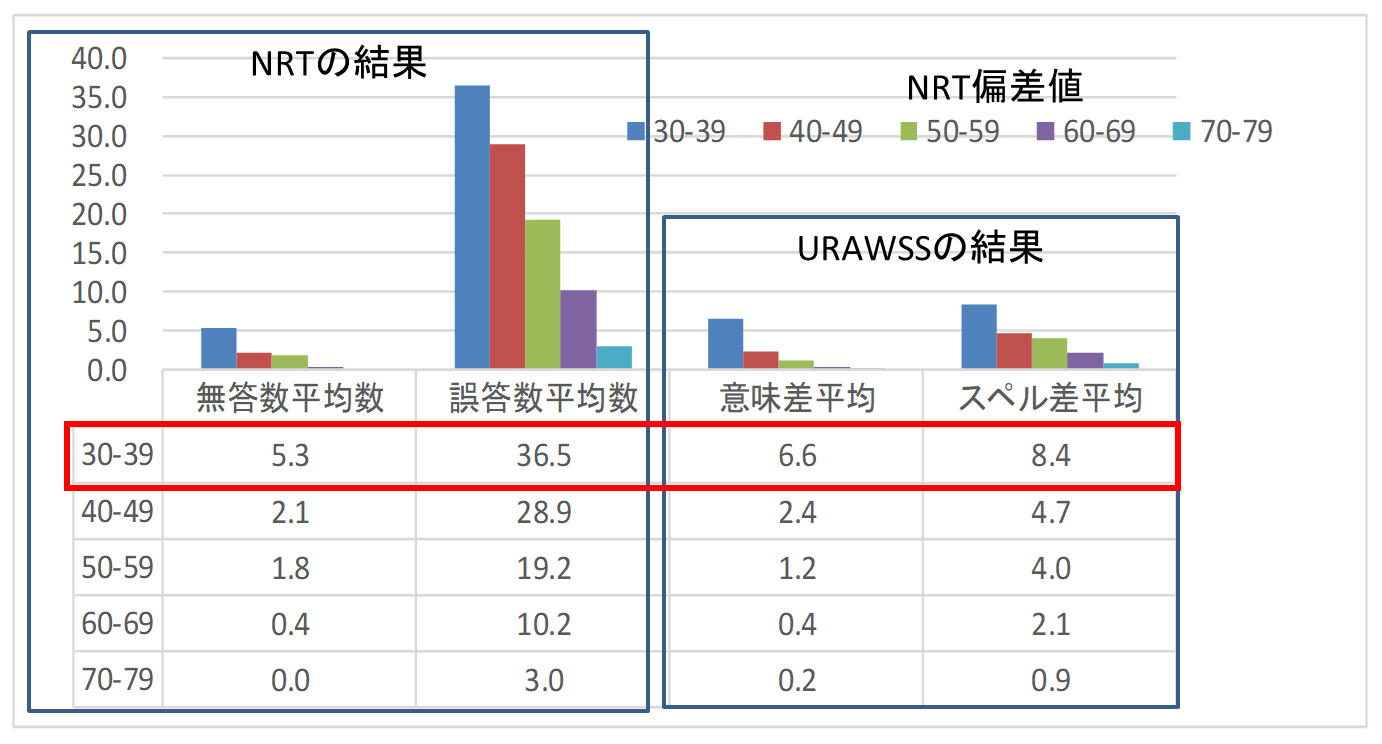

まず、指導者側から見えにくい学習者のもどかしさについて調査するために、中学校2年生125名に対して、標準テスト「教研式標準学力検査NRT(辰野千壽 他,図書文化社)と英単語の読み書き評価 URAWSS-English(村田美和 他,atacLab)を実施しました。

NRTは、一般的な英語の標準学力テストであり、次の4部から構成されています。

- 第1部聞くこと 10分 19問

- 第2部話すこと 11分 18問

- 第3部読むこと 13分 15問

- 第4部書くこと 11分 18問

設問方法は、選択問題が63問、括弧埋め問題が4問とオープン回答問題が3問の合計67問で構成されています。

次に、URAWSS-Englishは、以下に示す通り、4つの大問から構成されています。

- 第1問英単語を日本語に訳す 20問

- 第2問教師によって音読された、第1問と同じ英単語を聞いて訳す 20問

- 第3問日本語をアルファベット文字を使って英単語に訳す 20問

- 第4問第3問と同じ問題だが、カタカナでの発音回答を許可 20問

第1問と第2問は、問題として使われている英単語は同じですが、第1問の場合、生徒が自らの力で英単語を音韻符号化し解答することが求められています。一方、第2問の場合、音韻符号化の作業を教員が行うため、生徒自身がアルファベットで記載された英単語を音韻符号化できなくても、教員によって情報処理プロセス上にある音韻符号化の作業が肩代わりされることになります。

第3問と第4問においても、使用されている日本語の単語は同じものです。しかし、第3問では、アルファベットで英単語を綴ることが求められ一方で、第4問ではアルファベットで解答が難しい場合、カタカナでの解答が許されている。そのため、発音さえ分かっていれば解答できることになります。

第1問と第2問、第3問と第4問の正答数の差を出すことで、次のような学習者が持つ困難が浮かび上がります。

- 差が大きければ大きいほど、英語のアルファベット文字の音韻認識の力が弱いことが疑われる。

- 差が大きければ大きいほど、読み書き障害の可能性があることが疑われる。

図1には、NRTの結果から各生徒の偏差値を出し、偏差値毎にURAWSSの「差」の平均を示しています。この表1が示す通り、NRTの偏差値が低い学習者集団ほど、URAWSSにおける第1問と第2問、第3問と第4問の正答数の差が大きいことがわかります。偏差値の高い生徒たちは、音韻認識に問題がなく、自ら音韻符号化ができるので、それらの「差」が小さいこととなります。

この結果から、英語標準テストの偏差値の低い学習者は、英単語の音を聞けば、すでにインプットされている英単語が想起されて、それによって日本語訳も思い出されますが、英単語だけを見ては、音韻符号化が困難なために、すでに知識の中に入っている英単語と残念ながら結びつくことが難しいといえます。また、アルファベット文字を使って、英単語を綴ることはできませんが、その英単語の音はわかっている場合が決して少なくないことが観察されました。こういった特性を持つ学習者たちは、「本当はわかっているのだが、点数につながらない」という英語学習上のもどかしさを抱えていることが、この結果より推察できます。我々教師も、普段実施している英単語テストの結果だけからは、こういったことに気づくことができていないのが現状です。

能力があっても、評価してもらえないというもどかしさは、学習者にとって苦悩であることは、間違いないはずです。

言語の粒と透明性の関係

高校2年生の英語を苦手とする生徒35名に対して実施した調査の中で、「英語に苦手感があるのはなぜか?」という質問を行い、回答を自由記述で求めました。様々な回答がなされた中で、回答者の7割が異口同音に挙げた理由は、「中学校1年生の時の英語の指導がよくなかった」といった内容でした。この意見の背景には、学習者自身も気付いていない問題がある、と予想されます。

従来の小学校における英語活動では、「音」中心の活動が行われ、児童は楽しく英語を使った活動に参加してきました。英語学習に対するイメージも楽しいものであったにちがいありません。ところが、中学校入学後、文字ありきの英語授業が開始されるやいなや、それまで顕出されずくすぶっていた読み書きの難しさが急に表出されてくることになり、とたんに英語学習が困難なものと化してしまうのではないかと考えます。

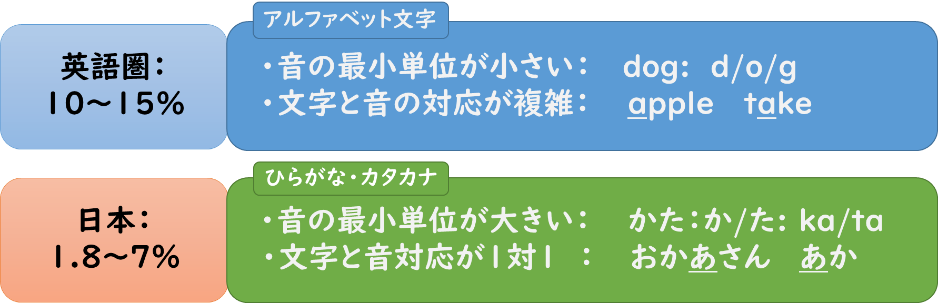

Wydell & Butterworth(1999)は、このように実際に読み書きに関する問題を抱えていても、それが表出されにくい現象を「言語の粒と透明性」という観点から説明しています。図2に示す通り、英語圏と日本では、読み書き障害‐ディスレクシアの発生率が大きく異なっています。研究者にもよりますが、英語話者では概ね10~15%、日本語話者の間では1.8~7%が発生するとされています。日本人が英語圏の人々と生物学的に大きく異なっているとは考え難く、なぜこのように発生率に大きな違いが生じているのかは大変興味深いところです。この点を、Wydell (Ibid.)らは、英語と日本語の言語特徴の違いから考察しています。まず、「粒」つまり音の最小単位について、英語は音素から単語が構成されており、「粒」が小さいといえます。(例:“dog”という単語は、/d/ /o/ /g/ という3つの音素で成り立っている。)一方、日本語は、最小単位が音節となっており、英語のそれに比べてより大きいものとなっています。(例:「かた」は、「か/k・a/」と「た/t・a/」という二つの音節から成り立っている。)さらに、「透明性」の観点では、文字と音の関係について論じられています。英語では、一つのアルファベット文字が複数の音に対応しており、例えば “a”という文字は、単語によっては、apple /æ/と発音されたり、take /ei/と発音され、「透明性」が低いといえます。しかし、日本語では、「は」が/ha/または/wa/と発音されることを除いては、1文字1音の対応となっており、「透明性」が高いです。こういった文字と音の対応関係が単純であるか複雑であるのかが、その言語の文字と音の関係の習得つまり音韻認識力に影響するということです。

よって、「粒」が小さくて、「透明性」の低い英語という言語は、文字と音の関係が捉えにくく、読み書き障害が顕出されやすいが、一方、「粒」が大きくて、「透明性」の高い日本語のひらがなやカタカナは、英語ほど文字と音の関係の習得が難しくなく、その点から、例え学習者に読み書き障害があったとしても、日本語を使って言語活動が行われている限り、難しさが表出しにくい、ということです。

(Wydell & Butterworth, 1999,筆者作図)

このことから、日本人の英語学習者の間でも、実は読み書きの難しさを抱えていても、日本語中心の言語活動が行われている間は、その難しさが表出せず、本人も周囲の者も気づかずにいる状況が続き、中学校入学後、文字ありきの英語学習が始まったとたんに、英語学習につまずいてしまう現象が現れると考えられます。小学校まで楽しかった英語学習が突然難しいものに豹変してしまい、学習者からすると、自分以外にその原因を探そうとし、「中学校1年生の時の英語の指導がよくなかった」と結論づけてしまうのではないのでしょうか。これは、英語学習の「中1ギャップ」と言えます。この「ギャップ」に陥る前に、自分の読み書きの難しさに気付いていれば、それなりの対応と準備をして、中学校英語学習を始めることが可能となると期待できます。