お知らせ

| ホームページをリニューアルしました。 NEW |

ご挨拶

2020年より始まった小学校における教科としての英語教育、それに続く高度な言語活動が柱の一つでもある中学校、高校での英語教育、さらにこの一連の英語教育を受けた学生を引き受ける大学での情報発信能力を目指す英語教育、これら英語教育全般に関する改革を好機と捉えて、これからさらに一層ボーダレスが進むであろうと予想される国際化社会において、地球規模での平和と安全を基軸として、多様なバックグラウンドを持つ人々と協働し、思考できる人材を、日々の教育活動を通して、確実に育てあげることが教育現場に求められています。

この目的を果たすために、全ての教育関係者が教育活動を行う上で、留意すべき点は大きく以下の2点であると考えます。

- (1) 全ての学習者の学びたいという気持ちを受けとめて、学びの発展を保障できるのか。

- (2) 通常学級において、多様な背景や様々な学び方、特性を持つ学習者の学びに対応できるのか。

学習意欲・動機のタイミング

まず、日々多様な学習者を目の前に英語指導に取り組んでいらっしゃる英語教員の皆さまの中には、そもそも「全ての学習者に英語を学びたいという気持ち」があるのか、と疑問を感じるケースもあるのかもしれません。実は、「学校種が変わるタイミング」が、学習者たちの学習への動機づけの重要なポイントでもあることを、高校1年生に対して実施した調査の結果から観察することができます。

- 〇調査対象者

-

- 普通高校在籍 1年生75名

- 英語に苦手感を顕著に示す生徒が多い

- 〇質問事項

-

- ① 英語学習は好きですか?嫌いですか?

- ② ①の回答の理由は何ですか?

- ③ 高校での英語授業への不安は何ですか?

- ④ 高校での英語授業に要望がありますか?

- ⑤ 高校での英語学習に対するあなたの思いは何ですか?

- ⑥ どのような英語力を身につけたいですか?

この調査を実施した高校は、英語学習に関わらず、学習そのものを苦手とする生徒も多く、小学校や中学校の時点で学習障害と診断を受けている生徒や、通級指導を受ける生徒も一定数在籍し、また、外国籍の生徒たちも少なくない状況でした。

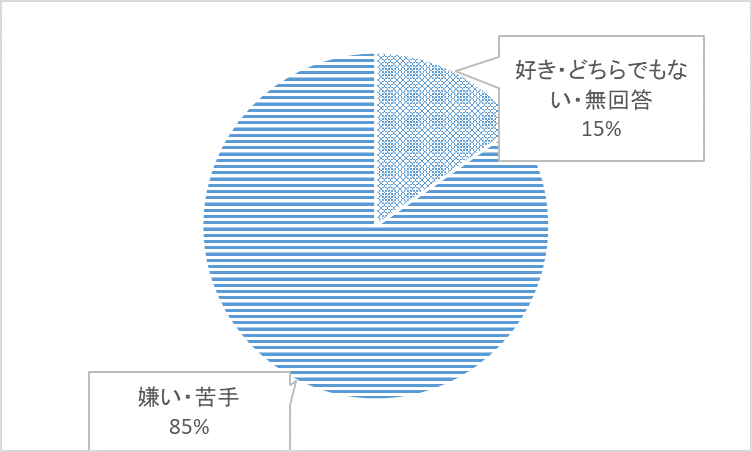

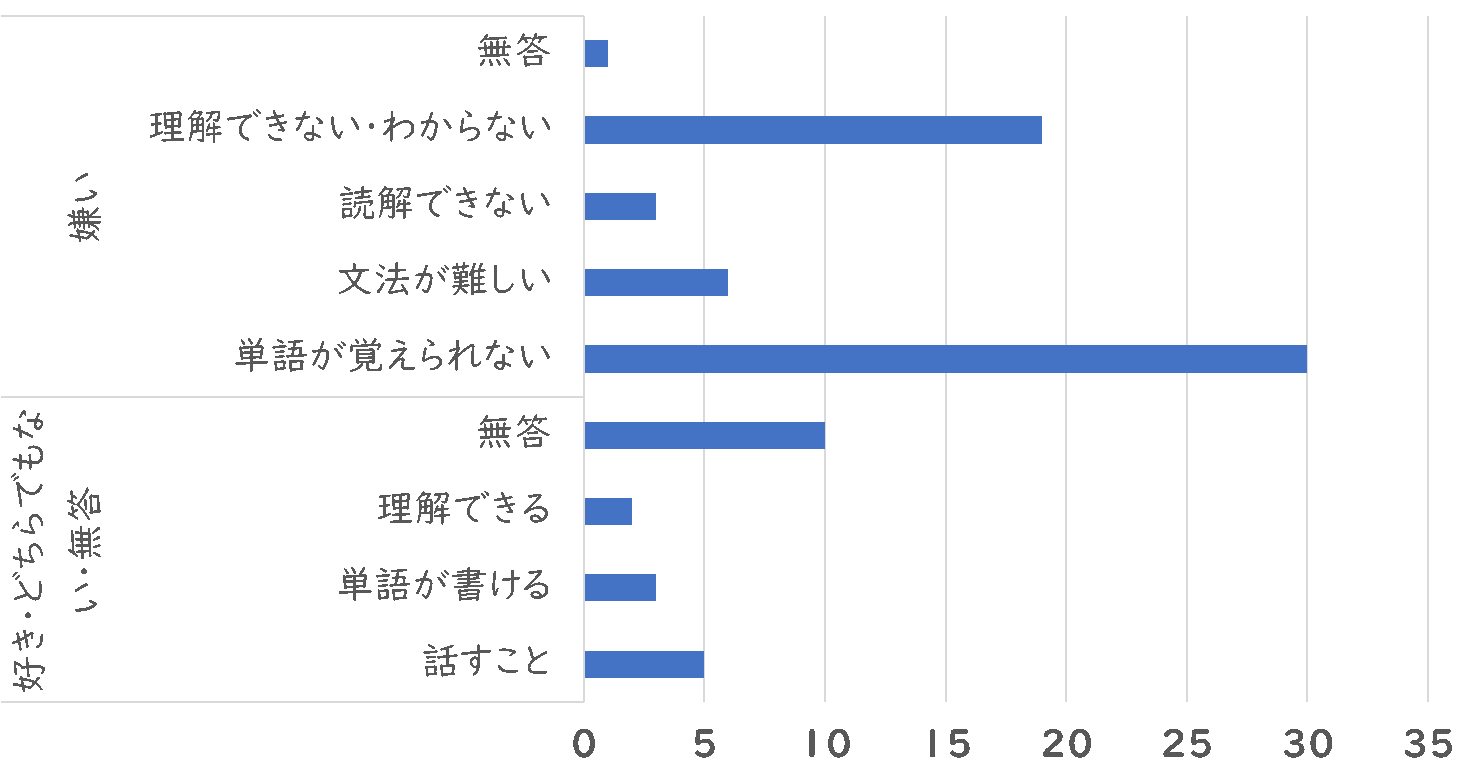

図1に示す通り、中学校から高校に入学したばかりの時点で、85%というほとんどの生徒が「英語学習は嫌い」と回答しており、中学校までの英語学習において、英語への苦手感を持っている様子が伺えます。図2には、「英語学習の好き嫌いの原因」を尋ねた回答をまとめています。こちらの回答は、複数回答を認め、自由記述で回答を求めた結果です。「英語嫌い」の理由として最も多く、半数近い生徒から回答されたのが、「単語が覚えられない」という単語学習への苦手感でした。さらに、3割ほどの生徒が、「授業が理解できない」と授業そのものについていけない状況を訴えています。

以下に、生徒の回答例を示しています。

- 単語や文法がおぼえられないのにどんどん先にいってしまったから

- 単語や発音(会話)、書くことなどが覚えられなく嫌になってしまうから

- 単語など覚えることがたくさんあって英語が苦手だから

- 英単語やよみかたがわからないから

- 英単語の読み書きが苦手だから

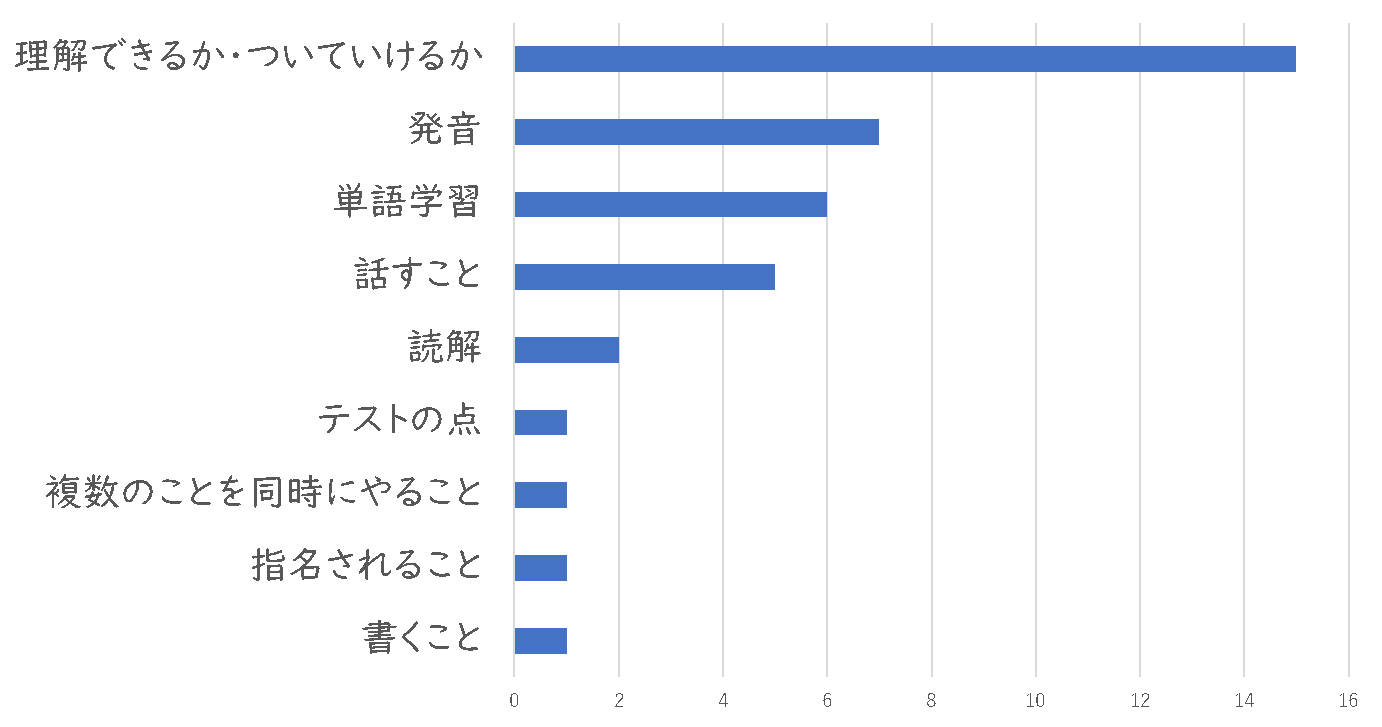

次に、図3には、高校に入学したばかりの生徒たちが、高校での英語授業に対して、どういった点で不安を感じているのか、を調査した結果を示しています。これによれば、「授業に参加しても、授業内のことが理解できるか、授業についていけるか」という不安を抱いている生徒が最も多いことが分かります。この結果は、中学校までにおいて、「ついていけなかった」と感じていることを示してもおり、その苦い経験を映し出していると言えます。

以下に、生徒からの回答の具体例を示しています。

- 基礎から本当に英語ができないのでみんなについていけるかとても心配

- おいていかれる

- 中学校では授業があまりわからないまますすんでいってしまったので授業についていけるかが不安

- 最初は授業についていけても、あとからわからなくなって皆においつかなくなってしまうのがとても不安

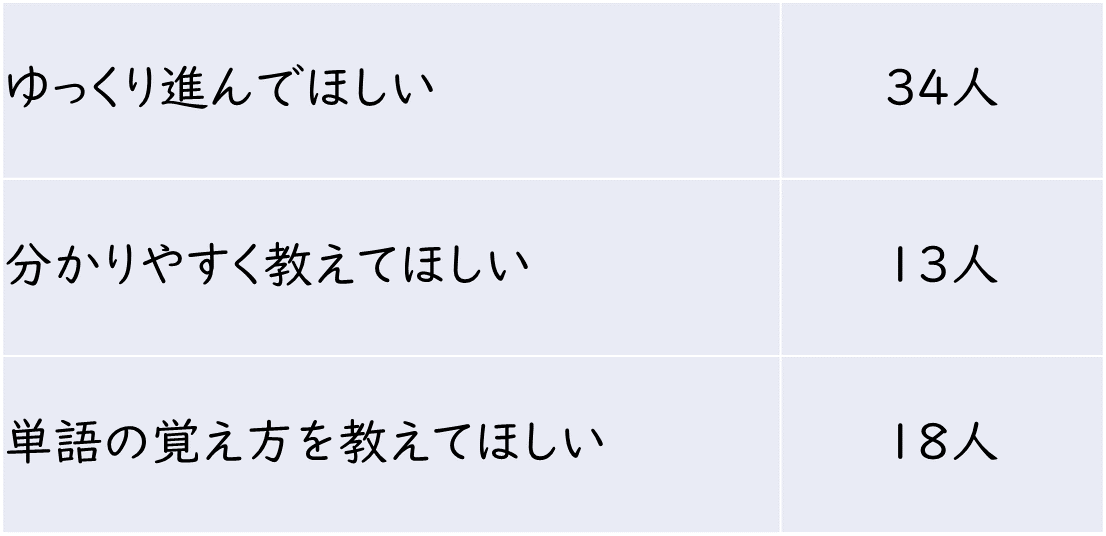

そんな不安を抱える生徒たちが高校での新しいスタート切ろうとしているときに、授業に対して抱く期待を自由記述で記載してもらった結果を、図4に示しています。

ここでは、「授業進度」「授業のわかりやすさ」「単語学習」など、回答が多いものを示しています。「ゆっくり進んでほしい」という意見の裏には、「授業を聞くだけでは難しい」という「聴覚短期記憶」の弱さが原因としてある可能性があり、さらに「わかりやすく教えてほしい」という回答の裏には、「認知特性」の問題がある可能性もあります。つまり、視覚情報、聴覚情報のどちらが処理しやすいのか、継時的処理や同時的処理のどちらが得意なのか、といった認知嗜好に関係している可能性もあり、さらに、「単語学習」に言及する生徒も多く、いかに単語学習が英語学習の苦手感の原因となっているのかがわかります。

以下に、具体的回答例を示しています。

- 単語や文法をできるだけくわしく、分かりやすく教えてほしい

- ていねいに教えてほしい

- 出来るだけ理解したいのでペースを少しゆっくりしてほしい

- 中学の時英語の授業で進むのがすごくはやかったのであきらめてしまったので、わからない所を教えてほしい

- 一度に数個のやり方を言われて、「はい、問題解こう、ワークやろう」だと、どのやり方を使っていいのか頭の中でこんがらがってしまうので1個ずつゆっくりやってもらいたい

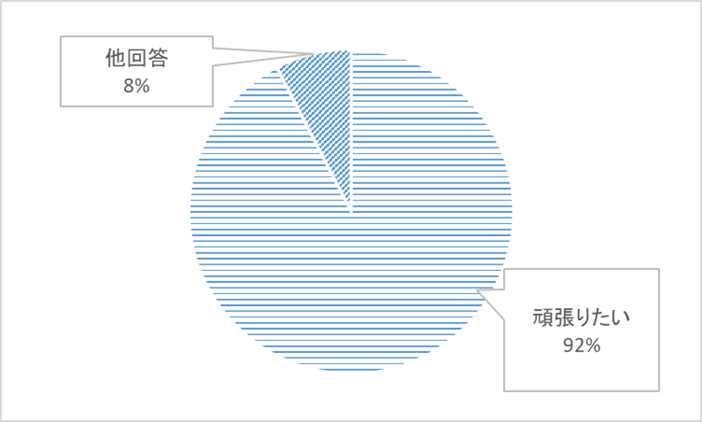

以上、中学校までの英語学習にあまり良い印象を持っていない高校1年生の生徒たちが抱いている高校英語に寄せる思いを調査した結果を示しました。以上から、これから始まろうとしている高校での英語学習に対しては、負のイメージしかなく、消極的な学習姿勢が想像されるかもしれません。しかし、実際には、次の図5に示す通り、高校での英語授業に対して「頑張りたい」と前向きな姿勢を持っている生徒が全体の92%を占め、ほとんどの生徒たちが、新しいスタートを切りたいという思いを持っていることが伺えます。

新しい春が訪れ、学校種が変わる時期は、生徒たちにとっても、新しいスタートが切れる、これまでの辛さをリセットできるチャンスととらえられていると言えます。新しい学校種に限らず、新年度を迎えるタイミングは、生徒にとって動機づけとなる重要なポイントかもしれません。

以下に、具体的回答例を示しています。

- 中学でできなかったことはできるようになりたい

- 中学のころは分からなくてちゃんとしていなかったので高校では変われるように頑張りたい!!

- 中学生では苦手だったので克服できるように頑張りたい

- 中学校ではあまり得意じゃなかったので高校では0から始めるつもりでがんばりたい

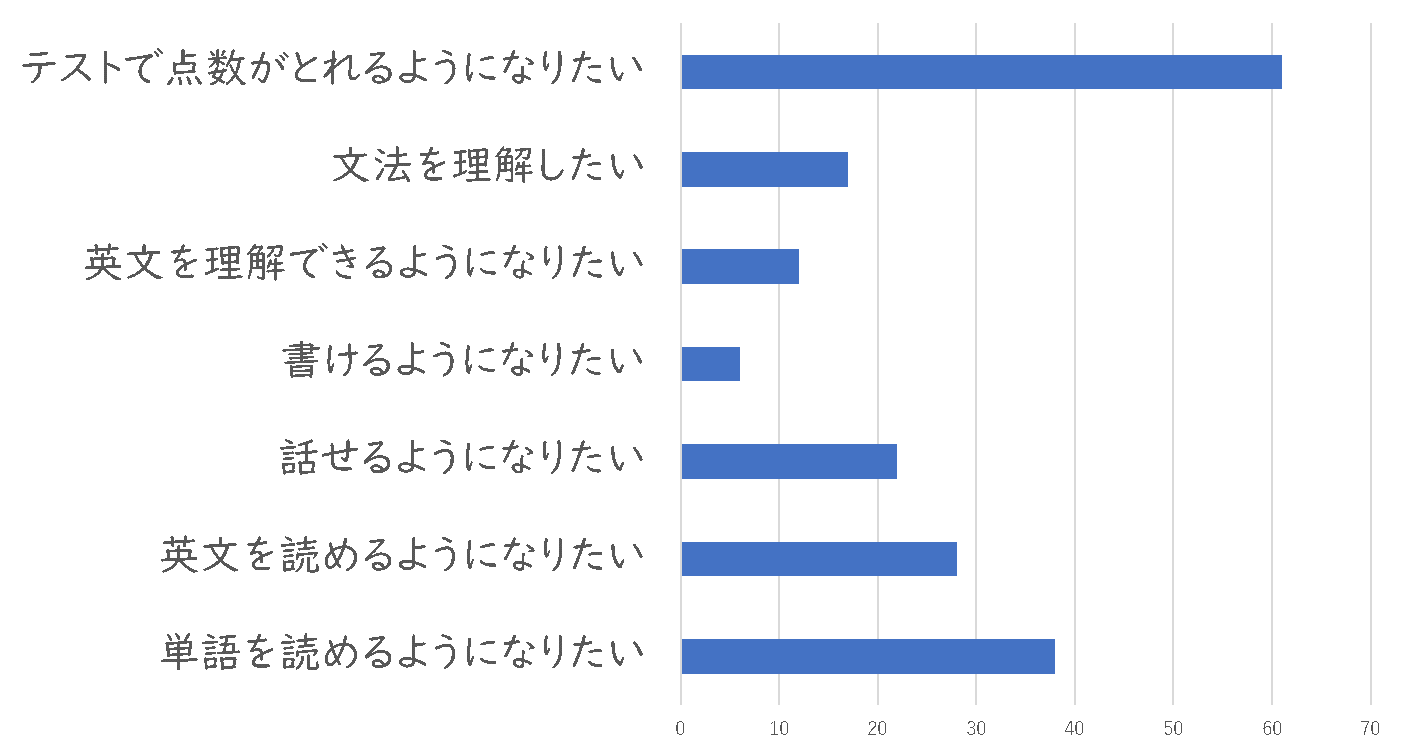

図6には、「どのような英語力を身につけたいか」という質問に対して求めた複数の自由記述回答をまとめています。この図からわかるように、「テストの点数」に対する感情が生徒の気持ちの中に大きく占められていることが理解できます。

テスト、評価とは、常に全ての学習者にとって、公平かつ正確なものでなくてはありません。よって、学校現場という多数を評価する場合、一つの物差しで評価せざるを得ない状況です。しかし、評価する方法に工夫を凝らすことで、学習への前向きさが少し救われる可能性があることを教師は理解しておくべきであります。

このHPでは、英語学習につまずきやすい学習者を指導する際の、理論と実践例について、提案をしていきます。

本研究は、JSPS科研費基盤研究(C)(一般)の助成を受けたものです。課題番号20K00856「英語教育の“インクルージョン,ユニバーサルデザイン,個別化指導”の議論と提案」(2020年4月~2024年3月)の一部を掲載しております。