学習者テスト例

アルファベット文字導入レディネスチェック

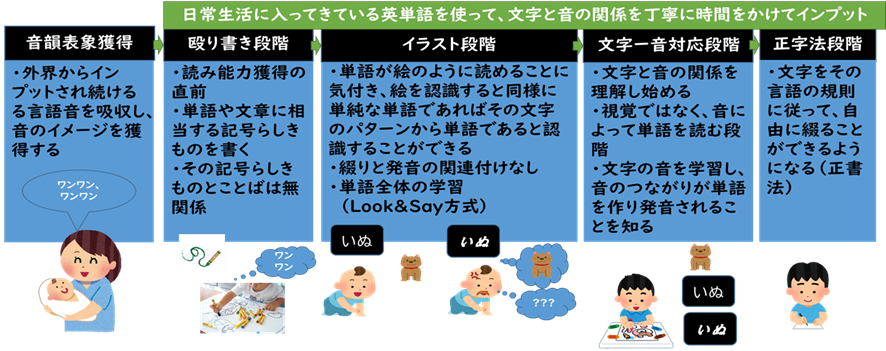

我々は、何気なく文字を綴っていると、自然に習得できているように感じますが、実は、文字の習得にもいくつかの段階があり、図1に示す通り、それを一段階ずつ経ていくことを成功していき、ようやく最終的に正字法を獲得します。

まずは、外界からインプットされる言語音を蓄えることで、音韻表象(音のイメージ)を確立させます。そして、次に、まだ書くものと音は全く無関係ではあるものの、何かしら音を発しながら、殴り書きをするしぐさをするのが、「殴り書き段階」です。それを経て、書かれている文字が何かしらの音であることを認識できる段階となるものの、この段階ではまだ書かれた文字を絵としてとらえているので、文字と音の関係は理解できていません。英単語を見て、とっさに発音を求めるLook&Say方式で、一文字ずつを音韻符号化する方法でなく、サイトワード的に発音練習させる方法は、この段階の単語のとらえ方に似ています。そして、「イラスト段階」を経て、ようやく、文字と音の関係を気づき始めて、文字がある音を持つことを理解できます。

このように、文字を習得するというのは、段階を追って進んでいくことなのです。母語の場合、母語があふれている環境でこの段階を経ていくのですが、外国語学習における文字習得は、このような段階を意識的にかつ効率よく準備していく必要があります。さらに、母語における文字習得が成功しているかどうかを、外国語学習を始める前に確認しておくことは、その後の外国語学習が頓挫しないようにするためにも、重要なことです。

日本の小学校におけるアルファベット文字学習を考えてみましょう。母国語である日本語文字のひらがなやカタカナそして漢字は、小学校入学とともに学習が始まり、小学校3年生からは「生活言語」から「学習言語」としての位置づけが確立されます。実際、小学校3年生は、児童にとって非常に重要な時期です。英語活動の開始以外にも、「本来、アルファベット文字を使って日本の事象を海外に伝えることを目的としたローマ字」の学習が国語の授業の中で行われます。また、「情報」の授業もはじまり、ローマ字入力によるタイピング練習も平行して実施されます。しかし、この時点で、子どもたちの中には日本語文字の読み書きにも難しさを持っていることが見過ごされているケースも多く、そのような状態の児童にさらにアルファベット文字学習が課せられることとなっているのが現状です。

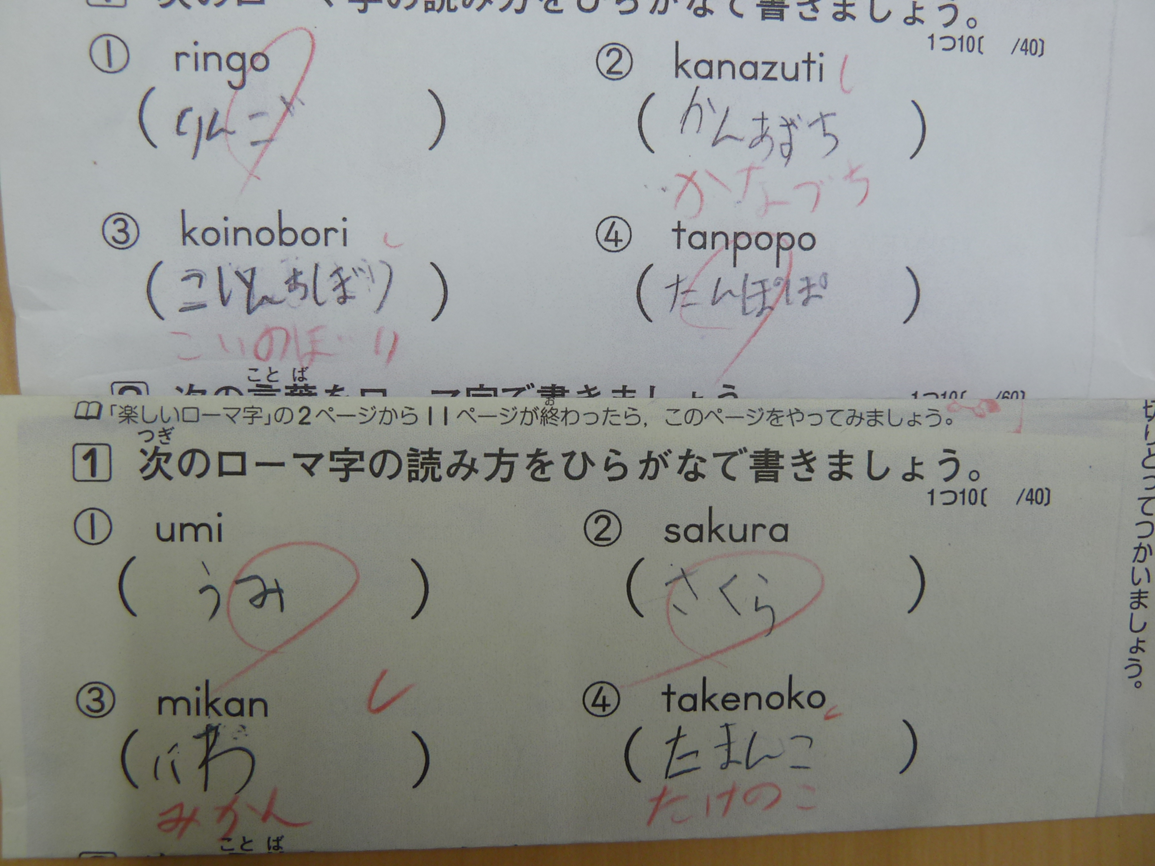

図2は、「ローマ字ができない」という主訴でお母さんに連れてこられた小学校3年生男子児童のローマ字テストの結果です。この児童の中でのルールは、“n”は、「ん」と発音する、というものです。よって、「りんご」や「たんぽぽ」と同様に、“kanazuti”は、「かんあずち」、“koinobori”は、「こいんおぼり」と発音されるわけなのです。しかし、これは“n”の後に母音が続いた場合は、“n”は「ん」とは発音せずに、続く母音と一緒に発音し、“n”の後に子音が続くと「ん」と発音する音声学的ルールに反しています。このルールは、英語でも同じルールとなっており、例えば、「“n”+母音」の単語、synonym、synapse、synergy、「“n”+子音」の単語、synthesis、synchronize、syndromeなどの発音を考えればわかります。しかし、こういったルールを学校3年生に説明するにはあまりにも難しすぎます。

ローマ字学習は、非常に厄介です。小学校3年生の国語教科書に掲載されているローマ字表を調査し、まとめたものを、表1に示しています。この5社の中では、唯一D社が、ローマ字表記の母音と子音の規則に触れており、英語の音素に気付かせる表現となっていますが、他の4社については、全く触れられていません。

| ページ数 | ローマ字に関する説明 | |

|---|---|---|

| A社 | 6ページ 筆順あり |

「日本語の言葉は、AからZまでの文字を使って、ローマ字で書き表すことができます。」 |

| B社 | 4ページ | 「ローマ字表記は、ABCなどのアルファベットを使った日本語の書き方です。」 |

| C社 | 2ページ | 説明なし。ひらがな・カタカタ・ローマ字を併記した表のみ |

| D社 | 4ページ 筆順あり |

説明なし。ローマ字表の説明は「表を縦に見ると、「あ」の列にはすべてaがついています。表を横にみると、「か」の行には k、「さ」の行には s など決まった文字が付いています。」 |

| E社 | 5ページ | 「日本語は、ヨーロッパで生まれた文字を用いて書きあらわすことができます。このような書き表し方をローマ字表記といいます。」 |

表.1 小学校3年生国語の教科書におけるローマ字の扱い方

また、どの教科書でも、ローマ字には、「訓令式」と「ヘボン式」の二つの種類があることに触れられており、併記されています。さらに、「どちらを使用してもよい」と書かれており、学習者にとっては、戸惑いの原因となり得るものです。特に、ある特性のある学習者にとっては、明確でない事項は、非常に悩ましいものであり、学習を頓挫させる原因となる可能性があります。

日常生活の中にあふれている、ローマ字に関する問題をとりあげてみましょう。図3と図4の赤下線部に注目してください。

「新前橋 Shim―Maebashi」

「新幹線 Shinkansen」

https://www.jrkyushu.co.jp/train/nishikyushu/

この掲示物を目にした小学校3年生の児童たちは、おなじ「新/shin/」なのに、一方は “m“、他方は“n”と綴られていることを不思議に感じることでしょう。これは、児童たちに実際に発音させてみることで、“m”と綴るのか“n”と綴るのかが判断できるようになります。まず、「新前橋」と発音してみると、「新」と発音して「前」に移る前の唇は閉じた状態です。つまり、ハミングの状態で、これは“m”の構音の方法なのです。一方、「新幹線」と発音すると、「新」と発音して、次の「幹」を発音しようとしたときの唇は開いた状態です。つまり、鼻音となっており、これは“n”の発音なのです。このように、実際に発声させてみて、音の出し方と文字を同定する指導が必要となってきます。

ですが、この指導方法でも解決できない問題があります。ヘボン式と訓令式の使い方です。図5と図6を見てみましょう。

「群馬県 Gunma」

「群馬八幡 Gumma」

図5は、「群馬」は、“Gunma”と綴られていますが、同じ「群馬」が図6では、“Gumma”と綴られています。ともに同じ発音であり、次に来る音の違いが影響しているというケースではありません。これは、道路標識には「訓令式ローマ字」を用いて、パスポートや駅名には「ヘボン式」を用いる、という法令から生じる違いです。

訓令式ローマ字は、日本人が日本の事象を海外に伝えるために作られたものである一方、ヘボン式は、外国人が日本語の発音をアルファベットで表そうとしたものです。ローマ字が作られてから、かなりの時が経ち、作られた当時と比べると、比にならないほど、海外から輸入された物や文化があふれています。国際化と言われる現代、そろそろこのローマ字学習も検討する時期が来ているのではないでしょうか。

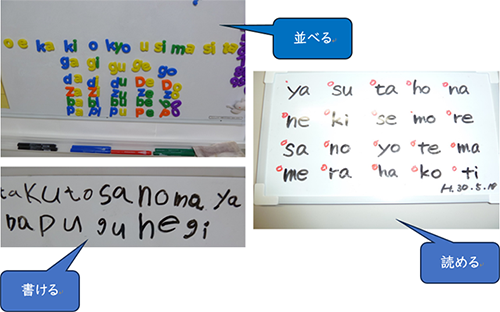

実際、前述した小学校3年生男児に、アルファベット文字の音韻認識を高めることをまずは目的として、厄介なローマ字ルールを演繹的に教授せず、つぎのような指導を行いました。

- ローマ字ルールを一切教えず、アルファベット文字の導入から開始

- アルファベット文字は、フォニックスを使って、文字の音を意識させる指導

- アルファベットの音韻イメージが定着後、アルファベット文字を使って表記練習

まずは、英語の音韻表象(イメージ)を定着させてから、次に音韻意識をたかめる活動と文字を導入し、音韻操作練習なども行いました。そして、日本の事象をアルファベットを使って表記させる活動を実施しました。すると、図7に示すように、並べて、読めて、書けるようになったのです。

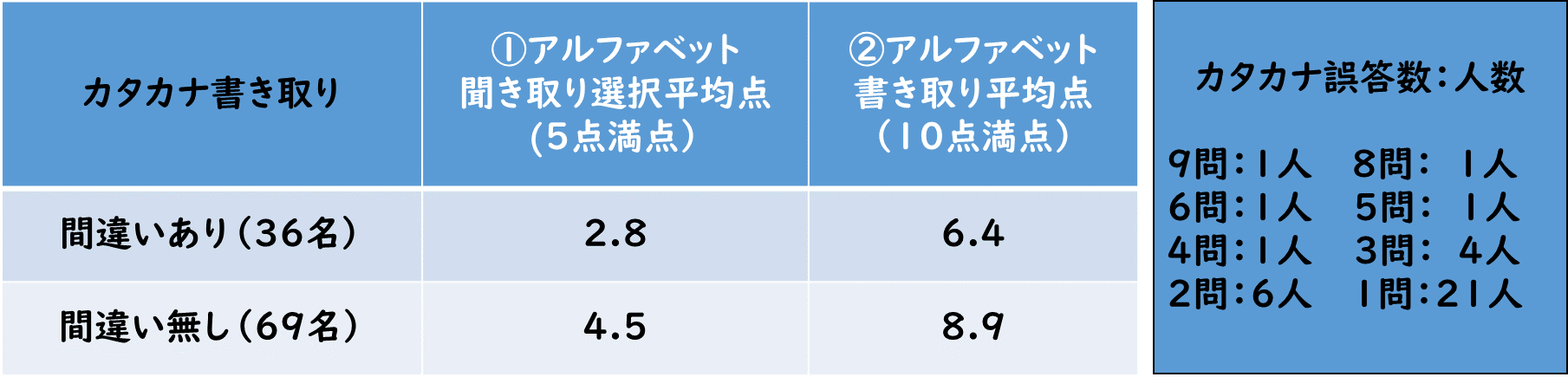

この小学校3年生児童を指導する中で、日本語のカタカナを書き間違えることがありました。そこで、小学校5年生105名を対象として、アルファベット文字とカタカナ文字の定着度確認テストを実施し、児童の文字学習レディネスを観察しました。

| 対象 | 小学校5年生105名(令和2年 9月実施) |

|---|---|

| テスト内容 | 第1問:アルファベット聞き取り選択 使用文字:f, b, c, n, q 第2問:アルファベット書き取り 使用文字:p, d, h, j, m, b, s, f, g, z 第3問:カタカナ書き取り 使用文字:ア, サ, ン, ヌ, ネ, カ, セ, シ, ソ, ツ |

まず、第1問では、アルファベット1文字をスライド上で5秒間提示し、その後5秒間をおいて、次のスライドで正答と4ページつのディストラクターを示し、同じ文字を選択して番号で解答してもらいました。ここでは、事前の調査で間違いが多く見受けられた判別しづらい文字「f, b, c, n, q」を使用しました。

次に、第2問では、聞こえてくるアルファベット文字を書く問題で、p, d, h, j, m, b, s, f, g, zの10個の文字を使用し、こちらも、事前の調査で書き間違いが多く観察された文字をターゲットとしました。

さらに、第3問では、聞こえてくる10個のカタカナ文字を書いてもらいました。カタカナ文字は、事前の調査で書かれた文字の形状が整っていないものや誤りのあった「ア, サ, ン, ヌ, ネ, カ, セ, シ, ソ, ツ」を使用しました。

結果は、カタカナ文字の書き間違いが1問でもあった児童が36名おり、その中でも間違いの数が9問、8問、6問や5問と多くのカタカナ文字を書き間違えた児童がそれぞれ1名ずつおり、これらの児童にとっては日本語文字の習得も完璧に成功しているとは言えず、この状況でさらにアルファベット文字の学習を加えていくことは、児童にとって負荷となり、少なからず困難があると予想できました。

表2に示す通り、カタカナ文字の書字に1問でも間違いのあった児童群と全問正解の児童群を分けて、第1問と第2問のアルファベット文字課題の平均点を計算すると、カタカナ文字書字でつまずきのある児童は、やはりアルファベット文字学習でも問題を抱えていることがわかりました。カタカナ文字学習に困難さが観察できる児童は、アルファベット文字導入の際にも同様に困難が予見できると言えます。

このように、学習者本人も周囲の者も、学習のレディネスができていない状況に気づかずに、次の段階へ進んでいるケースが決して少なくない、と推測できます。よって、小学校3年生での英語活動が開始される前の小学校2年生の時点で、児童全員を対象として、今回実施したような簡易テストを行い、つまずきが予見されるような“at risk”の児童に対しては、早い段階からの介入指導を行い、英語活動、英語授業と連携をとることが有効である、と考えます。

英語学習つまずきチェック項目例

文字学習のレディネス、音韻認識、聴覚短期記憶、視覚短期記憶、そしてワーキングメモリの5項目から、英語学習におけるつまずきを確認するテストを作成し、実施しました。設問項目は以下のとおりです。

- 文字学習へのレディネスチェック

- スライドに出てきたひらがなをカタカナで書いてください。

- 聴こえてくる音をカタカナで書いてください。

- 聴こえたアルファベットを選んで〇をしてください。

- 聴こえてくるアルファベットを書いてください。

- 音韻認識

- 聴こえてくる単語を覚えておきます。次に何番目の音が何かを答えてください。

- 解答用紙に書かれた単語を見てください。発音されていない文字を斜線で消してください。

- 聴覚短期記憶

- 聴こえてくる二つの単語が同じ場合は○、異なる場合は×を書きましょう。

- 聴こえてくる二つの単語の最初の音が同じ場合は○、異なる場合は×を書きましょう。

- 視覚短期記憶

- 見せられた文字または数字を覚えましょう。「書いてください」と言われたら、解答用紙に書いてください。

- ワーキングメモリ

- 細かな音が聴こえてきます。その音をつなげて単語を作り、アルファベットで書いてください。

- 聴こえてくる単語の最初の音と最後の音を入れ替えてできる単語を書きましょう。

実際のテスト用紙・正答、テスト実施の際の提示用資料は、以下のとおりである。

- テスト用紙・正答(リンク) pdf

- テスト 教室提示用(リンク)pdf

- テスト結果【準備中】