教育現場の現状

今、学校教育現場で何が起こっているのか?

少子化の中での配慮を要する児童・生徒数増加傾向

現実には、我々教育関係者が対峙しなければならない状況が複数あります。

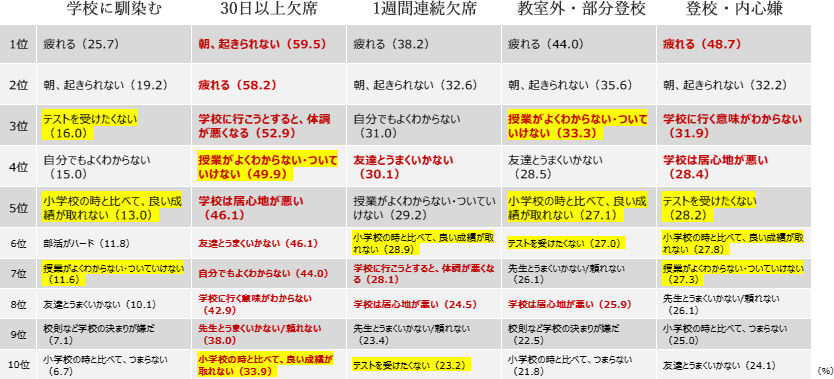

その一つは、昨今、深刻な社会問題ともなっている「登校拒否」「引きこもり」です。学校に来れていない学習者の増加により、これらの学習者の「学びの発展」を推し進めることすら不可能となっています。表1は、日本財団が行った、問題なく学校に馴染んでいる生徒から、登校しながらも内心は学校に行きたくないと思っている生徒までを対象とし、学校に行きたくない理由を回答してもらい、その結果をまとめたものです。ここに示されている通り、どのタイプの生徒の回答にも、授業や学習に関する回答が含まれており、学びの場であるはずの場所から学びが原因で子ども達が遠ざかっている事実が浮かび上がってきます。

表1.不登校の原因

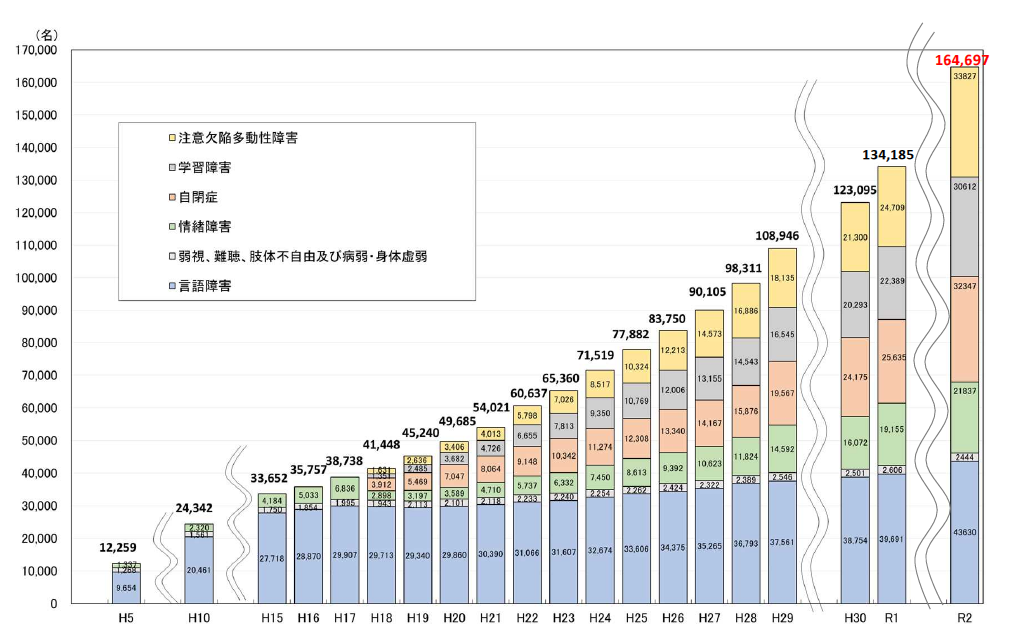

また、通常学級において多様な学び方の学習者に対応できるか、という点においても、我々教師にとって決して容易ではない学校現場となりつつあります。図7は、文部科学省から報告された平成5年から令和2年までの「通常学級において通級指導を受ける児童・生徒数の推移」を示したものです。ここに示された通り、年々、その数は増加していることがわかっています。そして、ここで我々が注視しなければならない点は、この数は「通常学級に在籍している子どもたち」ということです。通級指導とは、普段は通常学級に在籍しながら、ある特定の科目の指導を個別に受けるという制度です。よって、何かしらの学習に難しさを抱える学習者が、通常学級にこれだけ存在しているということは、我々教師が授業を行う際に、これらの学習者の存在を常に意識しておく必要があるということです。

図7.通級指導を受ける児童・生徒数の推移

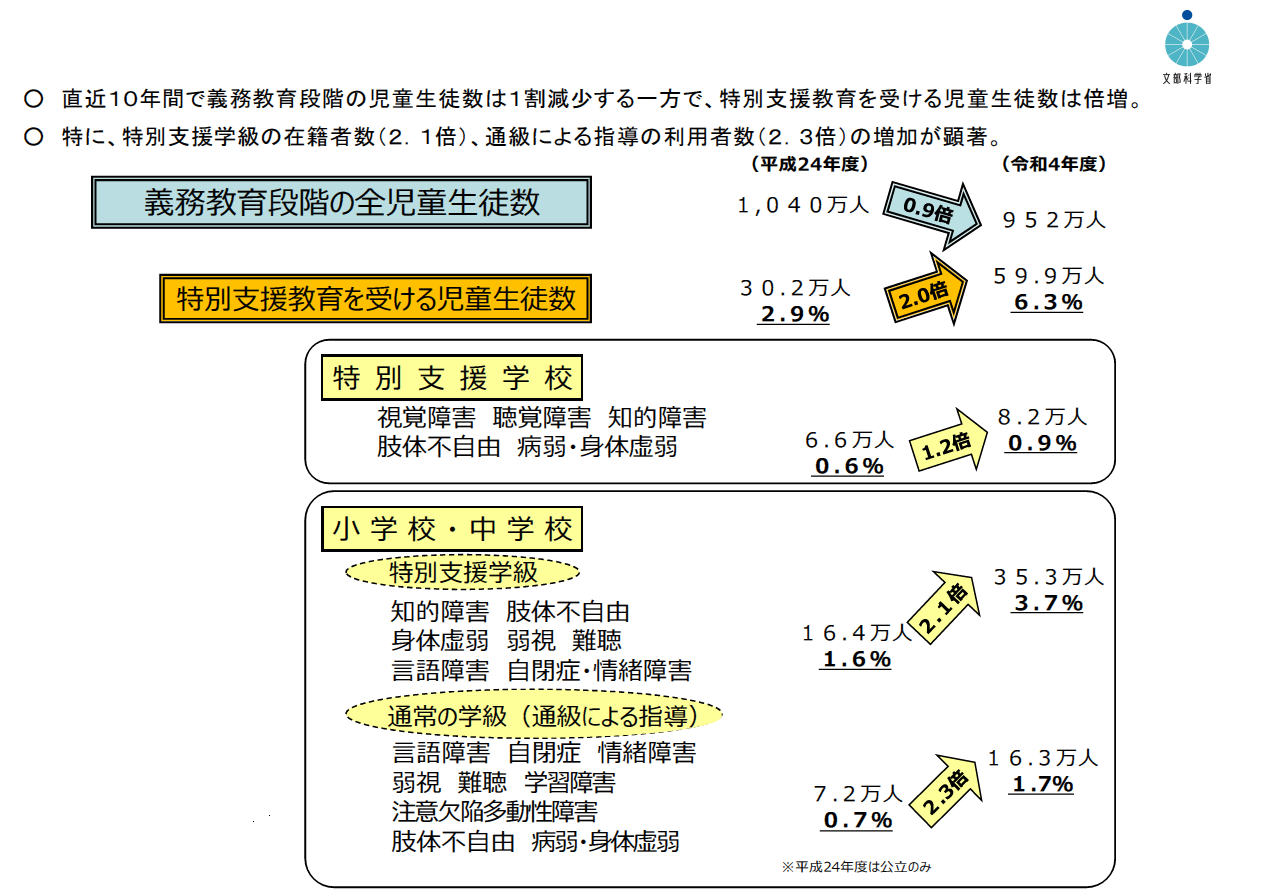

図8.少子化の中で増加する特別支援学校等の児童生徒数

そして、通常学級在籍者の中でこれだけ通級に通う児童生徒が増えているということは、この少子化の流れの中で、特別支援学級、特別支援学校に通う児童生徒は減少しているのでは、と考えがちですが、実は現実は異なっています。図8に示す通り、義務教育段階の児童生徒数は、この10年で減少の一途を辿っていますが、一方で、特別支援学校や特別支援学級に在籍する子どもたちの数もおよそ2倍になっています。つまり、学習上何かしらの支援を必要とする児童生徒は、絶対的に増加しているのが実態です。

このような中、前述したとおり、高度な言語活動が推進される英語授業においても、学習に難しさを感じ、居場所を失いつつある生徒がいる可能性は大いにあります。個別化指導(differentiated instruction)」が必要である教育現場において、教師が全ての学習者の能力を向上させるための具体的な個別化指導を工夫、検討、決定する際に考慮すべき重要な項目、プロセス、方法を、学習者の認知能力の観点(学習者の認知特性、学習者の優位な感覚、学習に難しさをもたらす要因など)を配慮することは、重要です。